《絕地求生》成功的背后,它的創作者PlayerUnknown(Brendan Greene)實際上進行了四年多的改進。在3月底的GDC大會上,他從創意總監的角度講述了自己從一個無業游民到現象級大作創意總監的心路歷程:

GameLook報道/《絕地求生》是過去一年里業內最熱門的游戲,從去年3月底意外成功之后,《絕地求生》迅速在全球范圍內成為了“香餑餑”,銷量超過了4000萬套、創造了Steam平臺的320萬同時在線人數紀錄,不僅在游戲直播平臺的人氣越來越高,還引發了業內的熱議甚至是模仿。

而在這款游戲成功的背后,它的創作者PlayerUnknown(Brendan Greene)實際上進行了四年多的改進。在3月底的GDC大會上,他從創意總監的角度講述了自己從一個無業游民到現象級大作創意總監的心路歷程,以下是GameLook整理的內容:

從攝影師到模組制作者

今天我主要講自己從一個模組制作者到《絕地求生》創意總監的過程,這里面沒有太多的技術成分,更多的是我過去四年的故事,所以我比較緊張,因為我沒辦法告訴你如何把最高同時在線做到300萬以上,因為這不是我的專長,而是韓國做研發的技術大牛們比較擅長的。

我是從巴西開始的,在那里住了6年左右,當時的主要工作就是攝影師,偶爾會做DJ,我喜歡攝影主要是因為它可以捕捉生活中的美好瞬間,我還給樂隊做圖片,也做其他的一些圖片設計的工作,這對于我做模組制作者是有幫助的,因為有時候我需要自己作圖。在游戲里的有些瞬間也是很多玩家樂于談論的,就像是人們看到某張照片就會記憶起當時的場景。

提到我在游戲行業的經歷,實際上并不豐富,我甚至都不算是一個愛好廣泛的玩家,我第一次接觸多人游戲是大學的時候,一款叫做《Delta Force:Black Hawk Down》的游戲,當時有很多社區創造的地圖和模組,它還有真實的社區和挑戰,有無數種創造模組的可能,我那時候投入了很多時間,這也是我喜歡游戲的原因。

那款游戲的服務器停掉之后,我找到了《美國陸軍2》,工作之余都會投入很多個小時玩游戲,現在看來,這款游戲對我的影響是非常大的,我喜歡這樣的玩法,如果你在游戲里犯錯,就會帶來一連串的后果,這種沒有復活機制的懲罰迫使玩家們不得不學習,如果在游戲中間死掉,就只能看著隊友玩下去,雖然是一種懲罰,但這讓我學到更好的游戲技巧。

大逃殺的誕生

1.《DayZ》大逃殺

我記得當時剛剛從巴西回家鄉(愛爾蘭),玩《武裝突襲2》的時候發現了《DayZ》模組,我清楚的記得我們軍團登直升機轉移的場景,我們非常緊張,因為其他的軍團就在周圍。《DayZ》則滿足了我對游戲自由度的要求,它只給了你一個游戲世界,讓你自己在其中生存下去,沒有限制規則,怎么玩都看玩家的決定,所以我非常喜歡這種玩法。

當時我和另外一個合伙人運行了一個定制化的DayZ模組,大概持續了6-12個月的時間,通過聽取社區反饋,它最后成為了一個偏向于PVP的游戲,這是我第一次接觸和游戲研發相關的東西,我嘗試在地圖上增加武器刷新點等元素,只是為了讓我們的服務器與其他的不同,它更像是一個競技場游戲,雖然當時的用戶量不大,但每一次都可以給玩家帶來獨特的體驗。

我看到過有人把饑餓游戲的玩法做到了《DayZ》模組里,然后發現它很有趣,而且覺得我可以做得更好,后來想到日本恐怖電影《大逃殺》的最后一任生存的設定,大逃殺的靈感就是由此誕生的。我想做出讓自己想和朋友一起玩的游戲,發布了一些測試版,受到了社區的歡迎,服務器上線之后涌入大量玩家,當時只有6個服務器,所以無法一次性承載太多人,因此很多人在交流的時候表示他們等了2天才進得去。一開始我都是手動重啟服務器,發布之后的前三天之內幾乎是沒有睡覺的。

我當時不會用代碼直接重啟服務器,不知道可以用《武裝突襲2》的代碼就能重啟服務器。那時候我找人寫了這么一個程序,因為我不是技術人員,不知道怎么做。我覺得只要打造一個具有吸引力的玩法,就會有人喜歡。

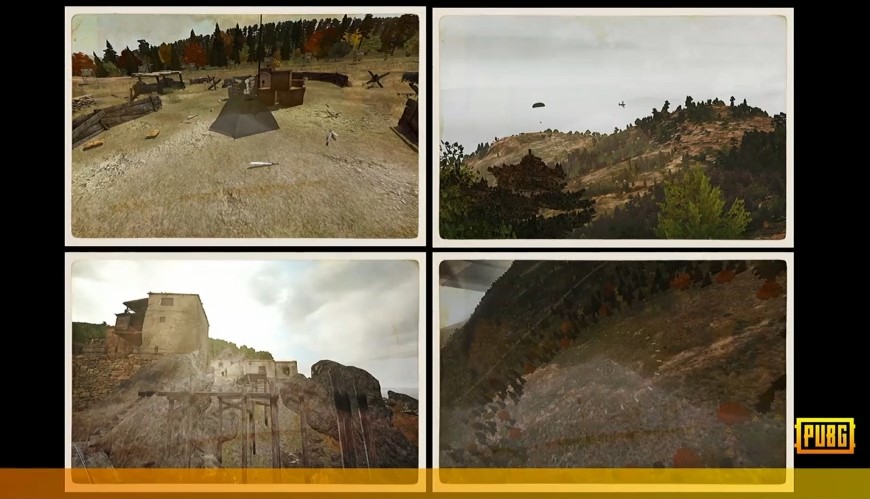

這是我當時放出的一些圖片,你們可以看到《絕地求生》里的一些東西已經出現了,比如右上角的空投。

我們可以看到,這是第一張大逃殺地圖,當時已經有了毒圈、轟炸區等概念。

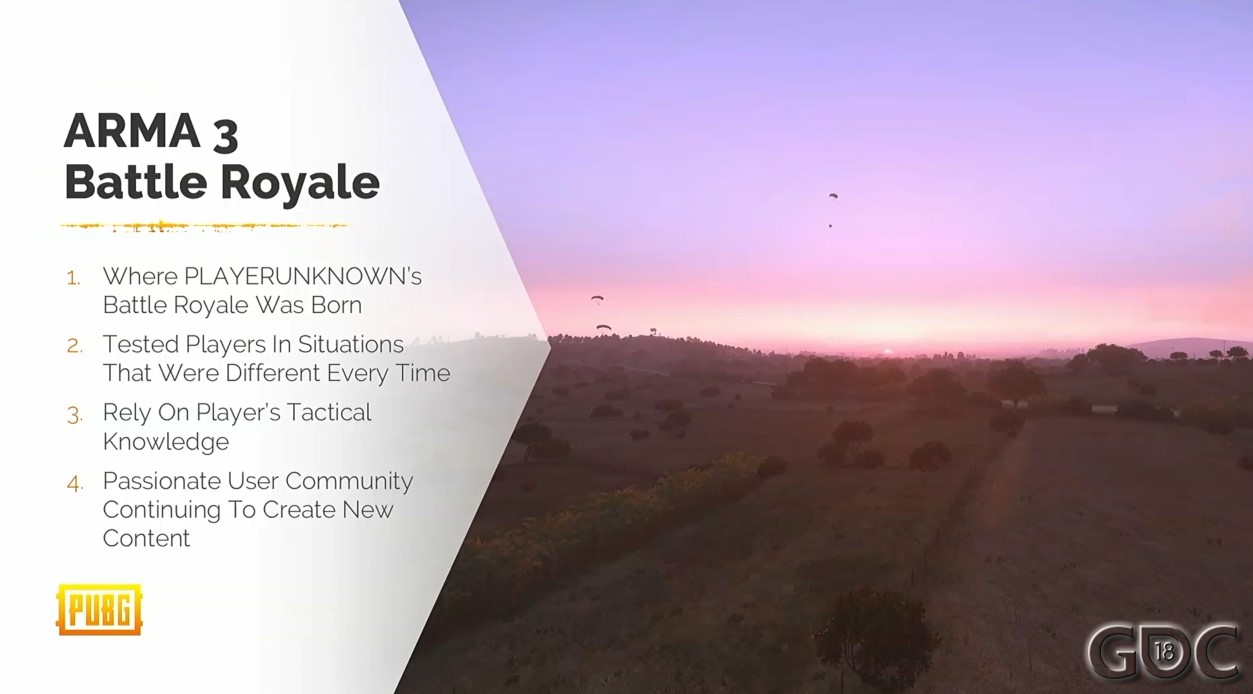

2.《武裝突襲3》大逃殺

《DayZ》大逃殺模組當時總共做了三四個月,隨后《DayZ》獨立游戲版推出了,我們流失了不少玩家,但也同時讓我們有機會在《武裝突襲3》上繼續做模組。不過《DayZ》大逃殺模組對我而言非常有趣,因為加入了僵尸,一些區域會有大量僵尸,這就帶來了PVE和PVP體驗,但我加入了僵尸太多了,有時候人們覺得PVE反而更難,但我非常喜歡這么做,因為失敗之后,你會想要回過頭來嘗試擊敗它。

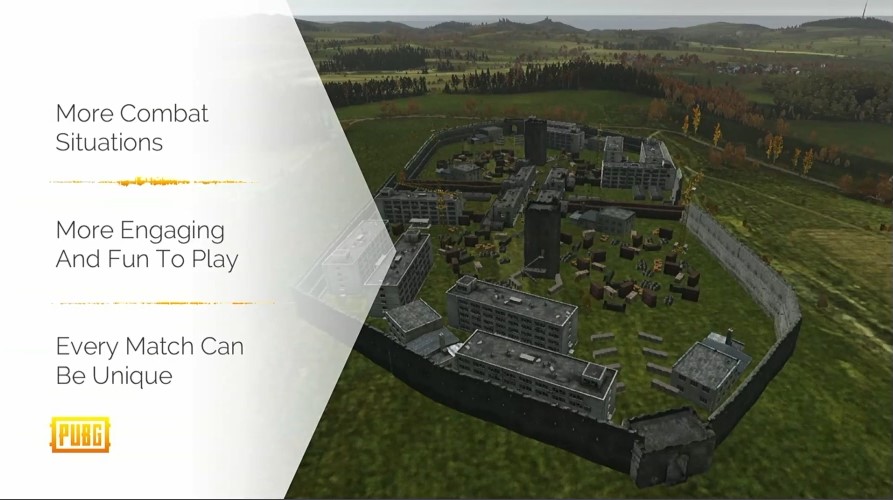

轉到《武裝突襲3》之后,我們去掉了PVE體驗,這個版本做出了大逃殺模式的雛形,目前還在運行中,這個模組同時在線玩家數最高的時候超過了1000人,我們當時非常高興,作為一個小模組,這已經是非常不容易了。

每天都有成千上萬玩家進入游戲,后來的3年里,我們組建了一個團隊專門維護,社區對于大逃殺游戲的熱情很高,經常給我們提出反饋意見,作為創作者,我非常建議你們嘗試《武裝突襲》社區,那里至今還有大量熱情專注的玩家和創作者們,你可以在這個玩家社區里測試自己的想法。

我回到了愛爾蘭,住在父母的房子里,他們問我在做什么,我說在做模組,雖然目前還沒有盈利,但我相信它很有前景,他們非常不理解,而且擔心我的未來,當時我已經30多歲了,而且做了很多年的自由攝影師和設計師,很難在愛爾蘭找到相關的好工作,我當時把所有的希望都押在了這個模組上。

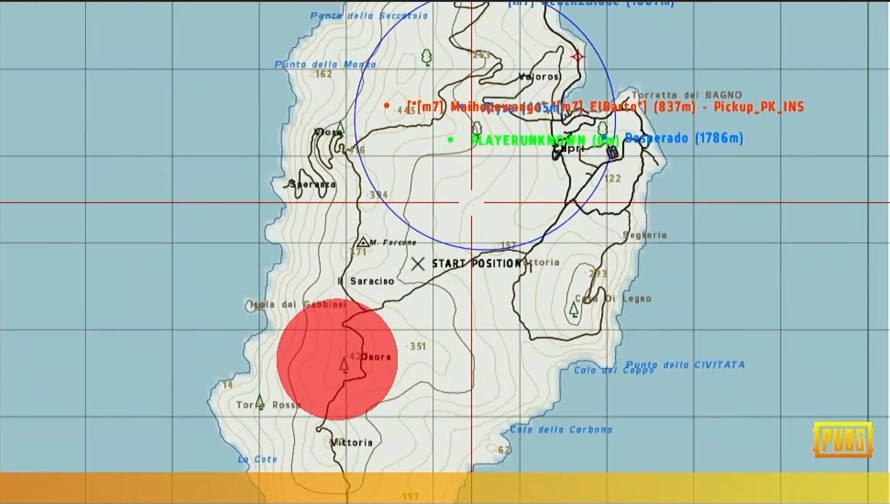

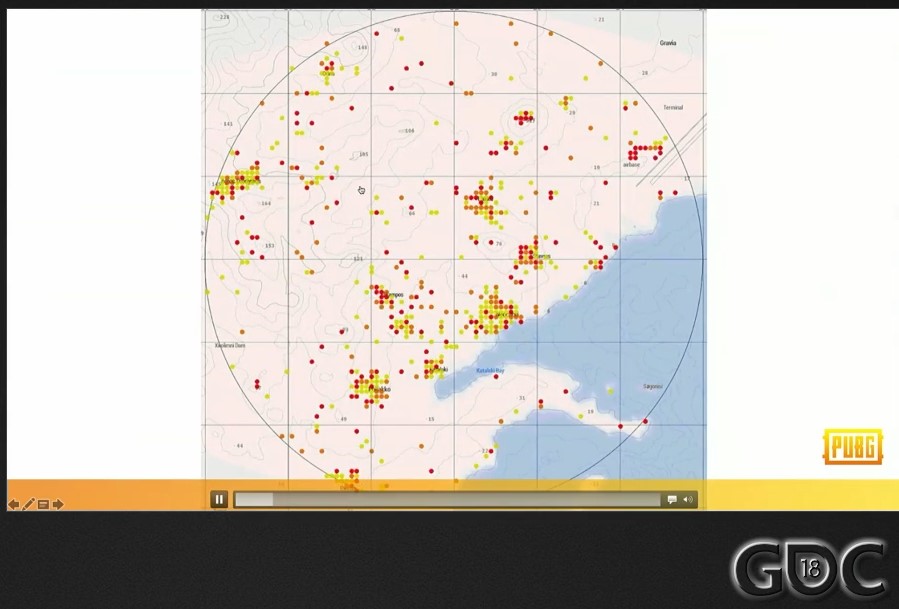

這是《武裝突襲3》的資源分布系統,不同的顏色可以告訴你哪些地方是高級資源,哪些是低級資源,這對我的幫助很大,因為后來很長時間里,我們都沒有修改這個地圖,但你每次進入游戲之后,資源分布都會變化。我覺得作為策劃,你不應該設計游戲,只要做一個系統就好了,讓玩家們自己想出不同的玩法來,他們的點子實在是太多了,有時候他們玩游戲的方式是你想不到的,我們后來還嘗試了街頭戰斗和戰爭模式。

3.《H1Z1:殺戮之王》和《絕地求生》

我當時非常希望用虛幻引擎做游戲,但由于波希米亞的資源有限,所以沒有更多的選擇。隨后《H1Z1》出現了,他們提到非常喜歡我做的《武裝突襲3》模組,于是我詢問他們是否需要幫助,所以在創意方面提供了一些咨詢服務,他們的起點更高,我看到了《大逃殺》做成電競的潛力,尤其是參加TwitchCon大會的時候,我第一次覺得,大逃殺可以被更多人喜歡。

在此之后,我又重新回到了《武裝突襲3》模組,與Iron Front模組團隊創作了二戰版本的大逃殺模式(即Iron Front Battle Royale)。《H1Z1:殺戮之王》發布之后,我收到了藍洞工作室Juhyeon Kim的一封郵件,他們說很久以來都想做款大逃殺游戲,他們非常喜歡《H1Z1》,并且詢問我是否愿意過去與他們一起做游戲。

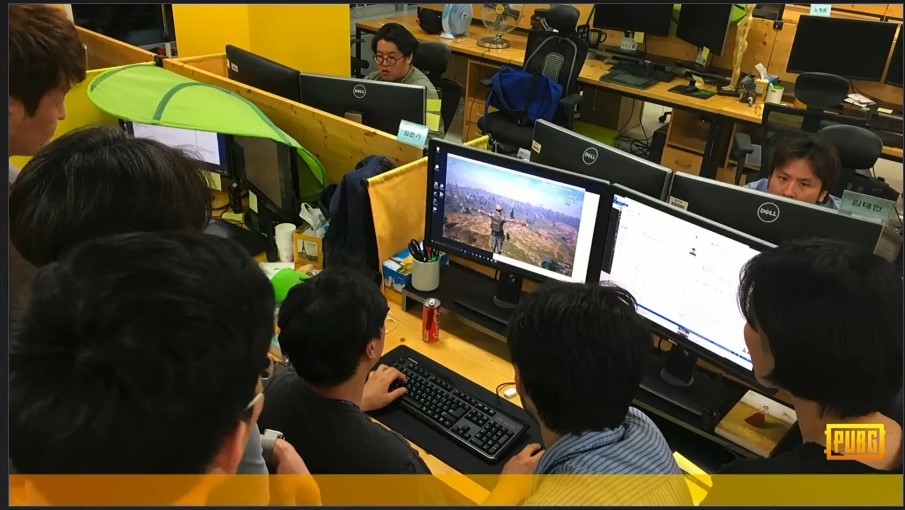

我飛到韓國與他們談具體事宜,兩周之后我就搬過去開始做《絕地求生》了。當時我們工作非常努力,希望能夠在9個月之內完成研發,整個團隊都非常有熱情。最開始的團隊比較小,但后來一間房子已經不夠用了。這是我第一次真正進入游戲研發領域,因為《H1Z1》的時候,實際上我只用了很少的時間,但這次我是和研發團隊一起,了解了游戲研發的流程,開了很多會,你們可能覺得習以為常,但對我卻是全新的體驗。

Kim打造了一個非常優秀的團隊,有些人和他一起工作了很多年,我們最初的團隊只有30人左右,當時工作非常辛苦,不斷討論應該加什么、不該加什么,我們也有過很多分歧,比如我開始并不希望做一個與眾不同的游戲,認為之前的玩法探索已經相對成熟,只要做出一款好游戲就可以了,但Kim希望做與眾不同的大逃殺,我們在整個過程中一起成長,所有人都有了共同的理念,這一年對我的影響很大,經常飛到世界各地,與社區交流、到大會講話,很少有時間與研發團隊在一起。但由于我們已經做好了策劃文檔,我相信他們可以做出滿意的游戲。

過去一年里,我們與社區進行了大量交流,他們提供了很多建設性的想法。游戲Earaly Access發布之前,我們的團隊有40人左右,直到發布之前還非常忙碌,因為當時要做很多事情,藍洞此前主要是做MMO游戲的,所以他們并沒有打造寫實風格游戲世界的經驗,但團隊成員很有才華,他們很快就學會了,我們還找專門的人做了角色的動作捕捉,這些都是做模組的時候接觸不到的。

《絕地求生》的最新數據

自3月27日發布之后,《絕地求生》全球銷量超過了4000萬套,最高同時在線超過了300萬人,去年年末我們還發布到了Xbox One平臺。在全球開始組建團隊,目前有300左右,但招聘人才并不容易,因為我們的目標是找到能夠在公司至少5-10年的人,所以找到合適的人很難。

未來,我們希望創造更真實的游戲世界,增加更多的元素讓玩法變得更加真實,也希望給玩家更多控制權,雖然不做模組,但可以給他們更多東西,讓玩家做自己的游戲,2018年我們還會加入更多的新內容,如果有機會,還希望在電競領域投入更多。

在隨后的提問中,Brendan Greene被問到如何看待《堡壘之夜》的競爭時表示,更多的作品可以讓大逃殺內容流傳更廣:我們的游戲發布的時候,并不是想打敗《H1Z1》,而《殺戮之王》也不是為了打敗《武裝突襲》,實際上這些游戲讓大逃殺被更多人接受,我們開發者之間的關系實際上是非常友好的,不知道為什么會有人把一款游戲視作另一個產品的終結者。

相關閱讀推薦